【特別講義】贋作に学ぶ/山梨俊夫 客員教授

イベント美術史設計芸学ライヴ(授業紹介)

美術の謎を解き明かす

「美術史」とは、「美術」の「歴史」です。「歴史」とは、「歩み」や「物語」と言い換えることもできるでしょう。本ゼミでは、美術におけるさまざまな作品、作家、動向、手法、概念などを取り上げて考察していきます。受講生は、自分が立てたテーマでの個人研究発表を行い、それに基づいた論文を執筆します。それらは、年度末刊行の本ゼミの紀要にまとめられます。

授業風景(研究発表)

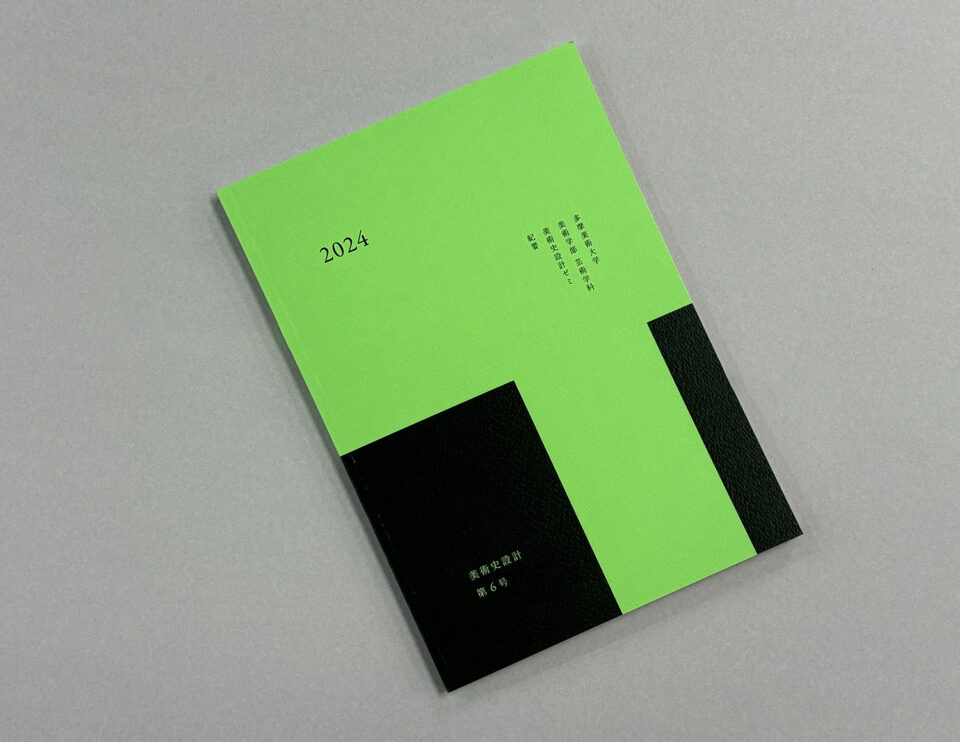

ゼミ誌『美術史設計ゼミ 紀要』

学外ゼミ(古美術長野展示室見学)

授業は基本的に、①担当教員による講義、②受講生による研究発表、③全員での文献講読の3パートからなります。

①講義:

・西洋美術史の解説(奇数年度:古代ギリシア美術~ゴシック美術。偶数年度:ルネサンス美術~ロココ美術)。

・その他、美術に関するさまざまな重要トピックの解説(美術館、画廊とコレクター、真贋鑑定などなど)。

・研究倫理、発表・論文執筆の作法・スキルの指導。

②研究発表:

3年生・4年生とも全員、個人で前期1回・後期1回の研究発表を行います。テーマは、美術史の学問分野(or 美術に深く関連する学問分野)の範囲内で、自由に設定してください。

毎回、研究発表に続けて、担当教員による講評、クラス全体でのディスカッションを行います。

③文献講読:

西洋近現代美術の英語文献を全員で輪読しつつ、文献中で扱われているさまざまなトピックについて、担当教員が解説したり、クラス全体でディスカッションしていきます。(邦訳がある場合は、邦訳を併用することもあります。)

※その他、アーティストや美術館学芸員の方などを講師にお招きして、本ゼミ主催による講演会を開催したり、展覧会等の見学に行ったりします。