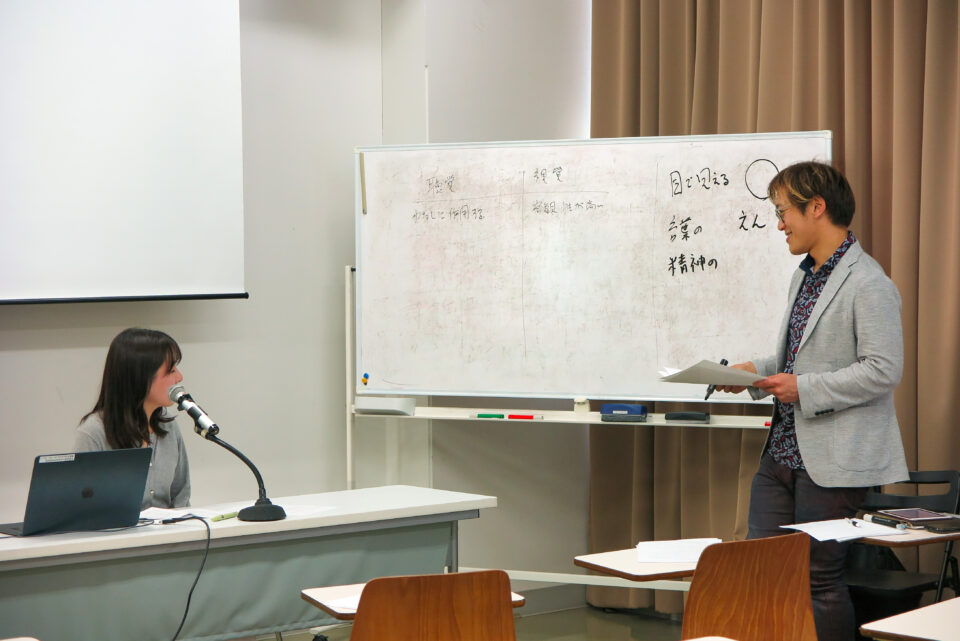

哲学設計ゼミは、2025年度に新設されたゼミです。主に発表と議論を通して、哲学を探究していきます。

哲学は、世界をどう捉えるかを探る学問であり、本ゼミでは「問いに答える」こと以上に「問いから答えに辿り着こうとする過程」を重視します。その過程で得られるのは、世界を捉えるためのヒントです。ヒントが増えることで世界は少しずつ見えてきますが、同時に捉えきれなさも明らかになります。

それでも、私たちが哲学するのは、探究を通して「世界があること」と「世界が捉えきれないこと」の両方が確かになり、そこに「世界の面白さ」を見出したからでしょう。

4年生 K・M