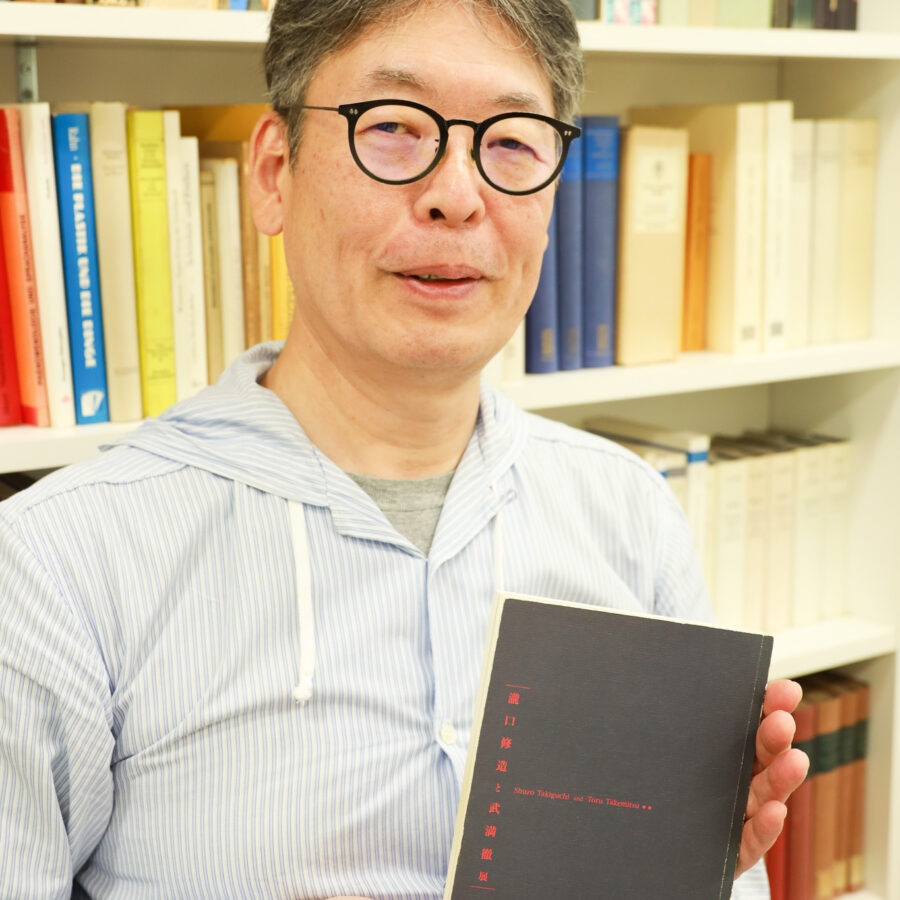

矢野進さん

世田谷美術館学芸員

作品を守り、後世へ残していく

ジャンルの「あわい」にあるものの面白さと、作品を後世に残すことへの関心。

矢野さんは、文学館に勤めながら映画にまつわる企画展を、美術館の学芸員としては編集者を取り上げた展覧会などを企画してきた。

映画や音楽、文学、編集、デザインなど、様々なジャンルの境界にある表現に光を当て、収蔵につなげている。

作品を守り、次の世代に手渡すことが大切だという。

「近年、学芸員のことを『キュレーター(curator)』と呼ぶことがあるじゃないですか。僕はその呼び名が苦手なんです」と、世田谷美術館学芸員の矢野進さんは語る。それよりも、伝統的なイギリス英語で学芸員を指す”keeper”のほうがしっくりくるという。収蔵庫での作品管理や保存修復の分業化が進む欧米において、”curator”は展覧会の企画や研究のみを行う者を指すことが多く、日本にもその概念が流れ込んでいる。一方、”keeper”は文字通り、「物を守っていく」という意味も含む。

美術館における企画展は、作品を外部から借りることでも成り立つ。極端に言ってしまえば、どんな企画展であれ、必ずしもその美術館で開催する必要はない。しかし、収蔵はその館にしかできない営みだ。すなわち、美術品や資料を散逸させず、一つの場所に集めて守っていくのが学芸員の重要な使命だと矢野さんは言う。

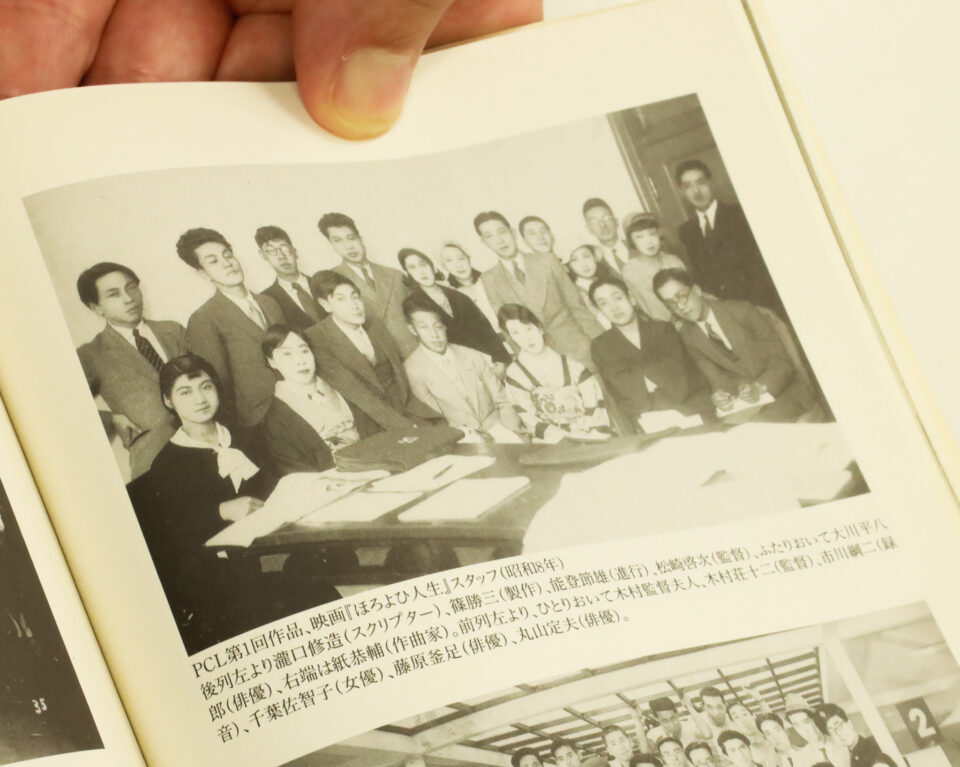

矢野さんにとって最も思い出深い展示は、前職の世田谷文学館で開かれた「瀧口修造と武満徹展」だ。同館では、区内に映画『ゴジラ』で知られる東宝スタジオが存在することや、多くの映画人が居住していたことから、映画にまつわる資料の収集や展示を行っている。同展においては、瀧口修造の映画人としての側面や、映画の劇伴を数多く作曲し、瀧口と深い交流があった武満徹との関係性が取り上げられた。美術評論家、美術家、詩人として知られる瀧口だが、若い頃にはP.C.L.映画製作所(現・東宝スタジオ)で働き、戦後は美術映画の制作にも携わった。しかし、そうした面は長年にわたってほとんど顧みられていなかったそうだ。映画に関して触れることなく瀧口の仕事が語られるのは残念と考えた矢野さんは、彼の資料を保管していた遺族宅に幾度も通うなど、入念な調査をした上で展覧会を作り上げた。この展示における矢野さんの仕事によって、眠っていた膨大な資料が整理され、慶應義塾大学などに収蔵される契機になったという。

学芸員としての仕事において、矢野さんが大切にしてきたことがもう一つある。様々な分野の合流地点に光を当てることだ。例えば、池田満寿夫や赤瀬川原平という作家は、造形的な表現を行いつつ純文学の執筆にも取り組み、芥川賞を獲得した。文学に関する資料を文学館、美術作品を美術館と切り分ければ専門性は高くなるが、作家の全体像が見えにくくなってしまう。分野に捉われず、その人物が作り出したものを広く検証していくことが必要なのだ。

「あわい」すなわちジャンルの境界に目を向ける中で、矢野さんが強い興味を抱いたのが雑誌や書籍の編集の仕事である。編集者は造形的な美術家でも、評論や文学を書く文筆家でもない。しかし、実は文化を創造し、世の中に送り出す重要な仕事だ。展覧会を作る学芸員は、全体をどう構成し、作品の一つ一つをどう並べるかという点で、編集者とよく似ている。矢野さんは、文化の仕掛け人として立場を同じくする美術館だからこそ、編集者を紹介することに意義があると考える。こうした発想から、世田谷美術館に移ったあとも、『暮しの手帖』初代編集長の花森安治や、晶文社の小野二郎などの編集者に光を当てた展覧会を企画してきた。

どんな作家や学芸員も寿命に抗うことはできず、いつかはこの世を去ってしまう。しかし、作品や収蔵品は、適切に保存されればその後も長い時間を生き続ける。それが自分にとって幸せだと矢野さんは言う。取材の中で、自身の手がけた展覧会について語る矢野さんは、「これをみんなに見せたいと思ったんですよ」と笑顔を浮かべていたのが印象的だった。保存している作品や資料の様々な面を記録・考察しつつ受け継ぐことで、未来の誰かにも面白いと思ってほしい。そうした願いから、矢野さんは、今日も収蔵品を守っている。

矢野さん取材風景

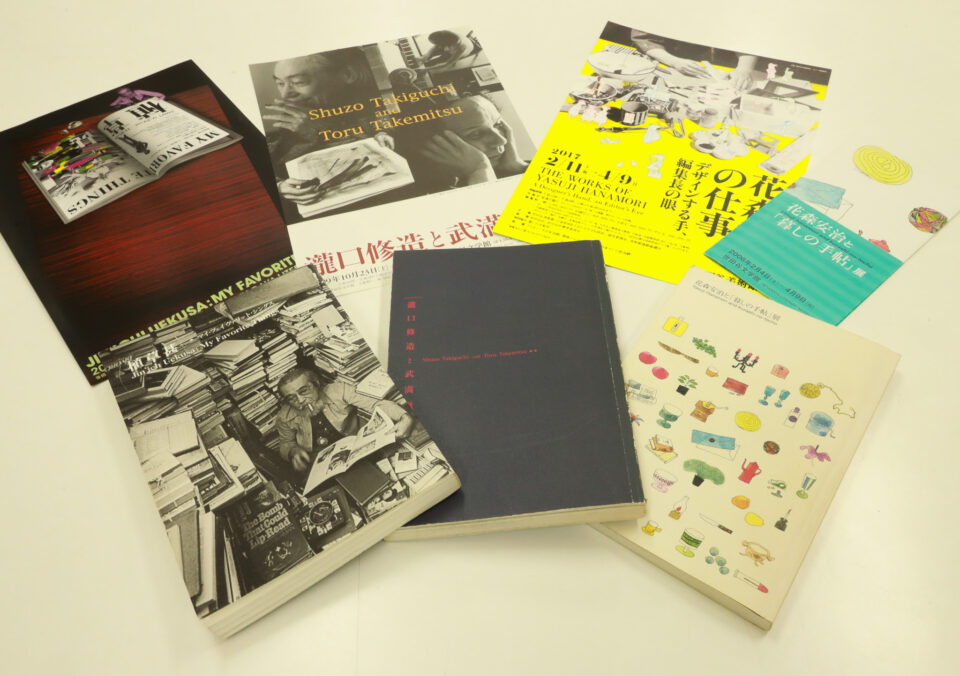

矢野さんが担当した展覧会の図録やフライヤー

矢野さんが見つけたPCL時代の瀧口修造(後列左端)の写真。(世田谷文学館「瀧口修造と武満徹展」図録、1999年、52ページ)

取材・文=山本小花

撮影=三木日菜子

プロフィール

矢野進(やの・すすむ)

1987年、多摩美術大学芸術学科卒業。世田谷美術館の非常勤学芸員を経て、94年に世田谷文学館の学芸員となる。文学館では世田谷ゆかりの映画人を取り上げる展覧会を数多く手がけた。2009年に世田谷美術館へ異動し、作品の収集・保存や、収蔵品展の取りまとめ、花森安治などの編集者を取り上げた展示の企画を行っている。主な企画展に「瀧口修造と武満徹展」(1999)、「花森安治と『暮しの手帖』展」(2006)、「植草甚一/マイ・フェイヴァリット・シングス」(2007)、「東宝スタジオ展 映画=創造の現場」(2015)、「ある編集者のユートピア 小野二郎:ウィリアム・モリス、晶文社、高山建築学校」(2019)など。